業務内容【臨床工学科】

循環器業務

心臓カテーテル室業務

生体情報のモニタリングやカテーテル検査・治療に携わる画像診断装置、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、経皮的心肺補助装置(ECMO、PCPS)などの操作や保守・点検、1000種類以上にもなるカテーテルデバイス管理を行い、医師、看護師、放射線技師とともに安全に検査・治療が行われるように努めています。

ペースメーカ管理業務

ペースメーカ植え込み時は、物品管理やプログラマーの操作などを行っています。また、定期的なペースメーカ外来での点検だけでなくペースメーカ各社の遠隔モニタリングシステムを導入しており、アラート機能を用いた不整脈の検出やペースメーカの異常に対して早期介入を行っております。

アブレーション業務

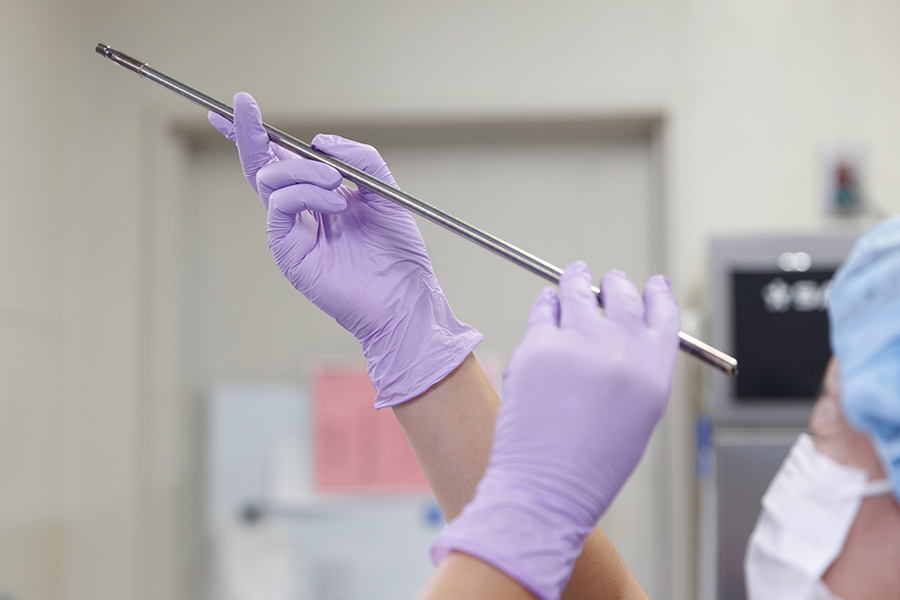

心内へ持ち込んだ電極カテーテルで取得した心電図を元に、不整脈の発生部位や種別の特定を行っています。

また、3Dマッピングシステムを使用することで治療中のX線被ばく量を抑え、より安全に治療ができるよう努めています。

血液浄化業務

血液浄化療法とは、何らかの原因により体内に蓄積した病因物質を血液から除去し、血液を清浄化することにより病態を改善する治療法です。現在、当院では様々な種類の血液浄化療法を行っています。

血液透析療法(HD、OHDF、IHDF)をはじめとして、持続的血液濾過透析法(CHDF)、血液吸着法(DHP-PMX)、LDL吸着法(レオカーナ)、血漿交換法(PE)、顆粒球除去法(GMA)、難治性腹水貯留へ対する腹水濾過濃縮再静注法(CART)など、地域の中核病院ということもあり様々な病気の治療に取り組んでいます。

透析室のベッド数は9床で、当院は慢性維持透析患者さんにおいて、検査・治療目的の入院患者さんへ血液透析を行っており、腎臓内科医、看護師、臨床工学技士にて業務を行っています。

医療機器管理業務(MEセンター)

MEセンターでは機器の点検、修理、機器購入や更新計画、運用管理等を行っています。

また、機器使用に必要な消耗品等の管理も一部行っています。

取り扱う医療機器は、救急外来や手術室で使用する機器から一般病棟まで幅広い機器を取り扱っており、各分野でのサポートを行っています。

また、定期的に呼吸器等の全体研修や、各病棟や経験年数に合わせた勉強会も行っています。

当院は医療機器管理ソフトを使用して管理を行っています。

医療機器に関連する記録は管理ソフトでデータ管理するため、病棟ではiPadやノートパソコンを使用して出張点検を行っています。

また、電子カルテ端末でも貸出状況や在庫状況、修理状況が確認できます。

MEセンターはポンプ類や人工呼吸器等を中央管理しており、常時貸し出し可能な環境を整えています。

手術室業務

臨床業務

頸部あるいは腰部脊柱菅狭窄症では、整形外科医の要請に応じて運動誘発電位(MEP)、体性感覚誘発電位(SEP)を実施しています。

術中の神経モニタリングを行うことで、治療への安全性の確保に貢献しています。

当院では、前立腺がん、腎がんの一部術式では、手術支援ロボット(ダヴィンチ)を使用しております。

Davinci Xi使用際の接続、保守管理を臨床工学技士が行っております。

管理業務

手術室内の麻酔器をはじめ、内視鏡関連機器等様々な医療機器の保守点検や修理、トラブル対応を行っています。

中央材料室業務

院内における医療器材や材料の管理を行っております。

洗浄滅菌課程で発見された、医療器材の不具合等の対応を行っています。

消化器内視鏡業務

当院では、近年の内視鏡やその周辺機器の進歩に伴い、2019年度より臨床工学技士が内視鏡検査・治療に携わるようになりました。医師や看護師と密に連携し、患者さんへ安全で質の高い医療ご提供できるよう、日々努めております。

検査支援

当院では、患者さんに安心して検査を受けていただくために、使用する機器の管理を徹底しております。具体的には、検査前に機器が正常に作動するかを入念に点検し、検査内容に最適な内視鏡(スコープ)を準備しております。また、検査後には機器の清掃・消毒を徹底し、常に清潔な状態を保つよう努めております。

治療支援

当院では、内視鏡を用いた高度な治療にも積極的に取り組んでおります。治療には様々な医療機器や器具(デバイス)が必要となりますが、臨床工学技士がこれらの管理を行い、常に万全の体制で治療に臨めるようサポートしております。また、医師と協力して治療にあたり、機器や器具の操作など、医師の介助も行っております。

洗浄管理

内視鏡の洗浄は専門の業者に委託しておりますが、洗浄の手順が適切に行われているか、使用する機器や器具が正しく管理されているかの確認は、臨床工学技士が責任を持って行っております。洗浄方法は、日本消化器内視鏡学会や日本感染症学会が作成したガイドラインに準拠しており、定期的に内視鏡の培養検査を行い、洗浄効果の確認も行っております。