細菌検査

患者さんから採取された検体から病気の原因となる微生物がいないか、またどのような抗菌薬が有効なのかを検査しています。喀痰、尿、便、血液、膿など様々な検体が対象となります。

主な検査内容

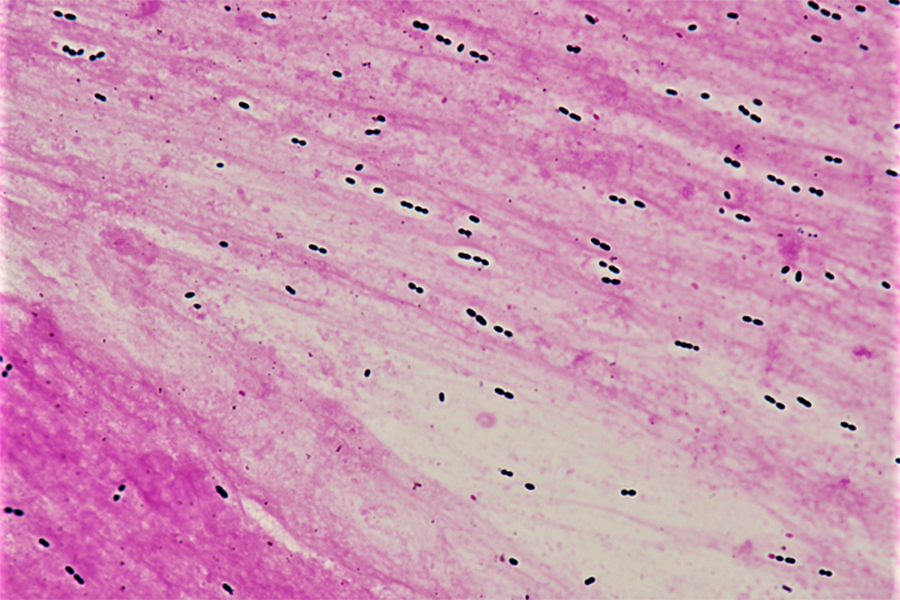

塗抹検査

グラム染色という染色法で細菌を染めて微鏡で観察します。

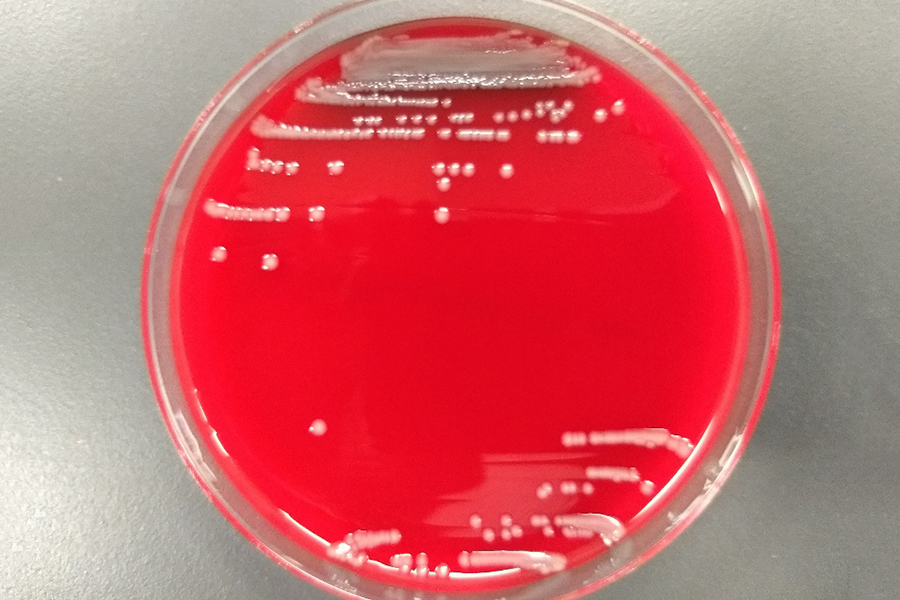

培養検査

栄養素を含んだ培地で細菌を培養してコロニーを作らせます。

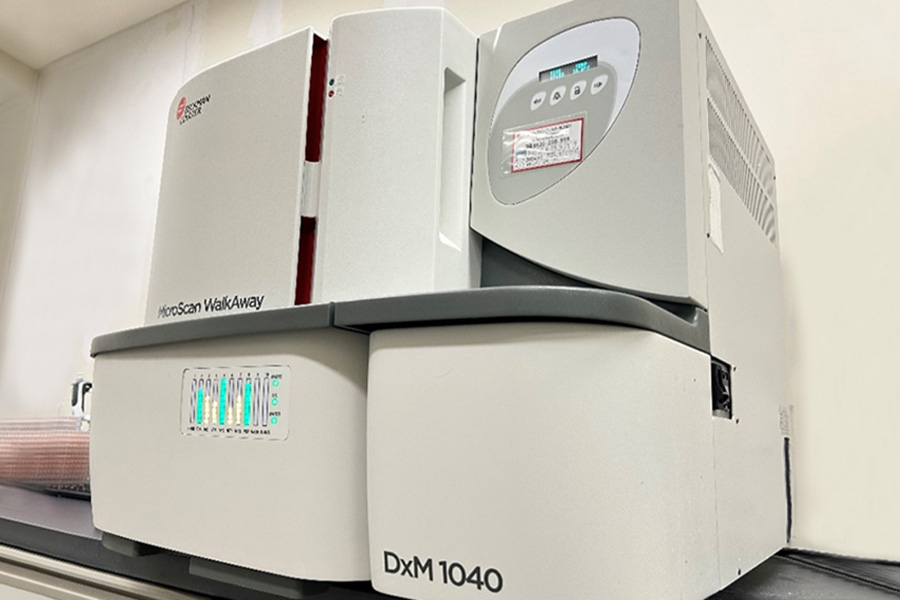

同定検査

培養検査で形成されたコロニーを用いて細菌名を決定します。

薬剤感受性検査

同定検査で判明した菌に対して、どのような抗菌薬が有効かを調べます。医師が抗菌薬を選択するうえで非常に重要な情報となります。

抗酸菌検査

結核菌などの抗酸菌を調べる検査です。塗抹検査、培養検査、同定・薬剤感受性検査を行います。結核菌の発育は遅く2~6週間培養する必要があります。結核菌の遺伝子を調べるPCR検査では翌日に結果が分かりますが、100%ではないので他の検査と併せて判定します。

迅速検査

下記の迅速検査を行っています。検査時間は15分~20分程度です。

| 検体材料 | 検査項目 |

|---|---|

| 鼻腔ぬぐい液 | 新型コロナウィルス、インフルエンザウィルス、RS ウィルス、 アデノウィルス、ヒトメタニューモウィルス |

| 咽頭 | A群溶連菌、マイコプラズマ抗原 |

| 便 | ノロウィルス、ロタ・アデノウィルス、CDトキシン |

| 尿 | 肺炎球菌、レジオネラ |

PCR検査

リアルタイムPCR機器を用いて結核菌、CDトキシン、血液培養のMRSAの検査を行っています。

また、POT法によるMRSA、ESBL産生大腸菌の疫学調査を行っています。

その他の業務

感染対策チーム(ICT)の活動

医師や看護師、薬剤師など他職種のスタッフとともに定期的に院内ラウンドを行い、院内感染の拡大を防げるよう、日々努力しています。