血液・凝固検査

主な検査内容

血液検査

貧血や血液疾患の関連項目の検査を行っています

- 血球計数検査:赤血球や白血球、血小板数を測定し貧血や炎症などを評価します。

| WBC(白血球数) | 好中球、好酸球、好塩基球、リンパ球、単球の5種類に分類され、数値だけでなくそれぞれの比率も評価します。感染症や炎症、白血病の診断に役立ちます。 |

|---|---|

| RBC(赤血球数) | 赤血球は酸素を運ぶ働きをしており貧血や多血症診断に用いられます。 |

| Hb(血色素量) | |

| Ht(ヘマトクリット) | |

| MCV(平均赤血球容積) | RBC、Hb、Htから算出される項目です。赤血球1個あたりの大きさや血色素の量がわかり、貧血の鑑別に用いられます。 |

| MCH(平均赤血球血色素量) | |

| MCHC(平均赤血球血色素濃度) | |

| 血小板(PC) | 血液の凝固や止血機能に関する評価をします。 |

| Reri(網状赤血球数) | 骨髄が赤血球を作る能力がどれくらいあるかがわかります。 |

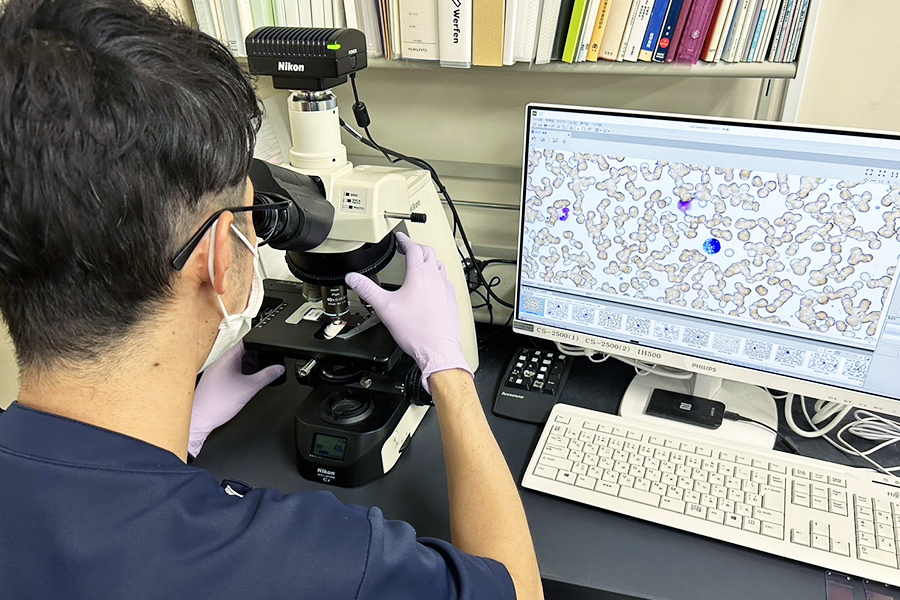

- 形態学検査:自動分析器で評価困難であった末梢血の細胞を顕微鏡で観察します。

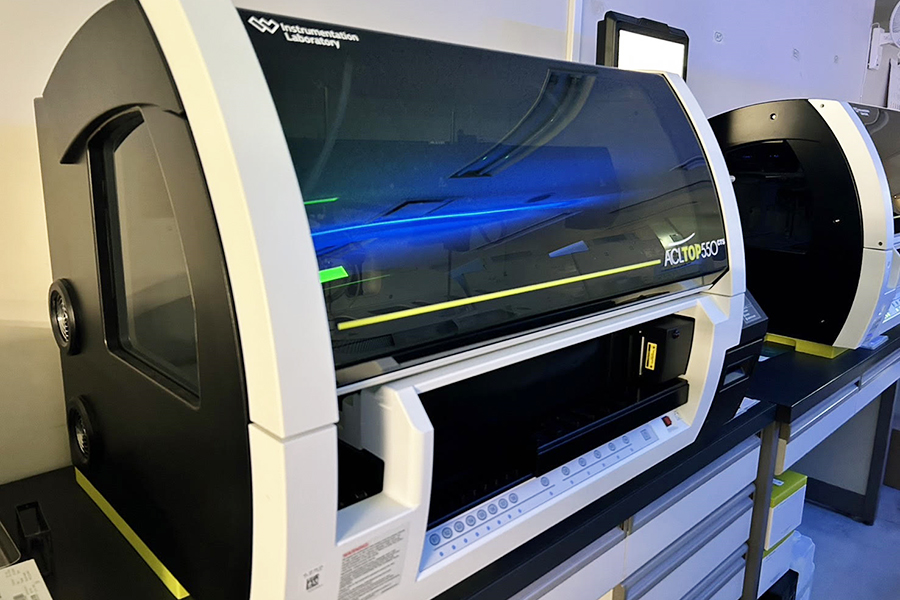

凝固検査

血液が固まる仕組み(凝固系)の異常の有無を調べる検査です。凝固系に異常があると出血しやすくなる(出血傾向)または血栓ができやすくなる(血栓傾向)などの症状が現れます。血液凝固因子は12種類あり、そのほとんどは肝臓で作られます。院内では下記のような項目を測定しています。

| PT(プロトロンビン時間) | 血液の凝固異常を調べる検査です。肝障害の程度やワルファリンなどの治療モニターの指標として使われます。 |

|---|---|

| PT-INR(プロトロンビン-国際標準化比) | 数値が大きいほど血液が固まりにくいことを表します。抗凝固剤のモニタリングや手術中の輸血管理にも使用されます。 |

| APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | 血液の凝固異常を調べる検査です。血友病などの出血性疾患の診断やヘパリン療法の経過観察にも有用です。 |

| Fib(フィブリノゲン量) | 止血に関与する凝固因子の一つです。低値の場合、血液凝固の仕組みに異常を来たしていることを示し、高値の場合、炎症の指標となります。 |

| FDP(フィブリン/フィブリノゲン分解産物) | 血管内で凝固反応が起こると、できた血栓を溶かそうとします(線溶)。このような状態が血管内で起きているかを調べます。高値の場合、血管内で凝固反応が起こったことを示します。 |

| Dダイマー | |

| AtⅢ | 血液の凝固を抑える役割を持つ蛋白です。播種性血管内凝固症候群(DIC)や血栓症の診断、重症度判定などに使用されます。 |